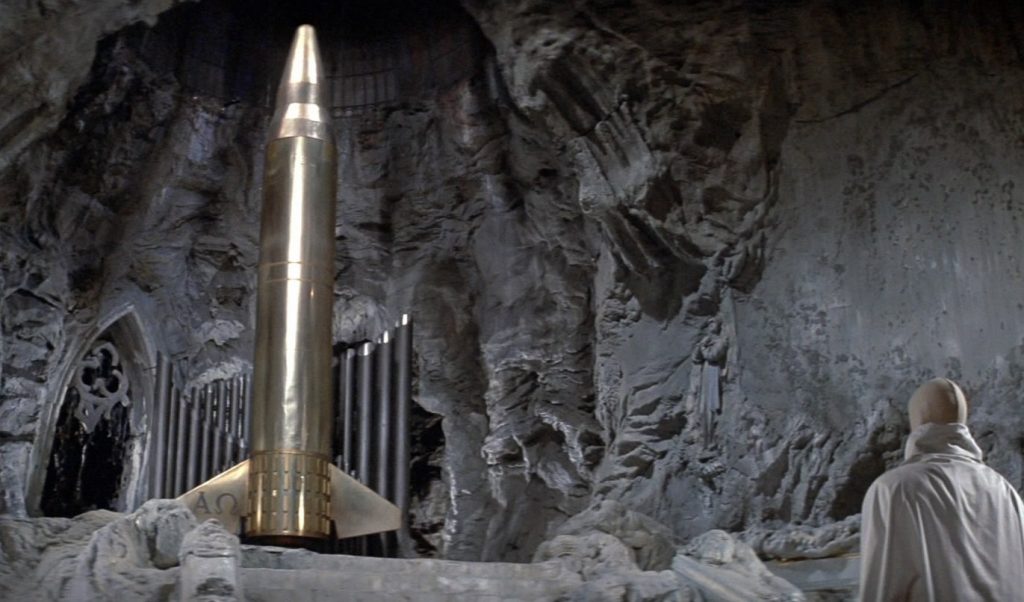

Hace unas décadas, en una de esas joyas distópicas del cine de los años 70, Regreso al planeta de los simios, una secta de humanos mutantes rezaba a una bomba nuclear como si fuera el dios supremo. La bomba, reluciente, sagrada, era su redención y su castigo. Su fe.

Hay días en que uno enciende la televisión para ver las noticias y no se siente arrastrado hacia el futuro…, sino hacia muy atrás. No al siglo XX, ni siquiera a la Edad Media. Más lejos aún. A una época prelógica, en la que las decisiones se guiaban no por la razón, sino por impulsos, miedos, testosterona y pulsos de dominación.

Vivimos en un mundo hiperconectado, pero cada vez más gobernado por la desconexión racional. Un entorno donde algunos de los líderes más visibles apelan a emociones primitivas para justificar acciones modernas, como lanzar misiles sobre otro país en nombre de la paz.

Y volvió a caer otra bomba (por si no lo habíamos entendido)

Días atrás, una potencia global atacó instalaciones estratégicas en el Medio Oriente con el aplauso entusiasta de un aliado de la región. El objetivo declarado: evitar el desarrollo de un arsenal nuclear por parte del país señalado. Pero el mensaje que flota entre líneas, en realidad, no habla tanto de seguridad como de dominación, de monopolio.

Nosotros sí. Vosotros no. Nosotros lanzamos bombas por el bien común. Vosotros, en cambio, las querríais por maldad.

Lo más insólito es que la única nación que ha utilizado armas nucleares contra población civil se autoproclame guardiana ética de la no proliferación. No lo dice un analista conspiranoico. Lo dice la historia. Lo dicen los cuerpos de más de 200.000 personas que murieron bajo una nube de luz blanca y polvo radiactivo en Hiroshima y Nagasaki. Y lo dice también un país donde, hoy, su dirigente, más interesado en el espectáculo que en la diplomacia, sueña con reconocimientos internacionales, mientras celebra bombardeos «quirúrgicos» como si fueran gestas heroicas.

Si vis pacem, para bellum, decían los romanos: si quieres la paz, prepárate para la guerra. Hoy suena más bien a: si quieres la paz, destruye primero.

No es una defensa. Es una pregunta.

Este texto no justifica regímenes ni celebra ideologías. No niega amenazas, ni minimiza riesgos. Pero sí levanta la voz ante algo que debería incomodarnos a todos: la forma en que ciertos relatos se nos presentan como verdades absolutas, envueltos en banderas, emociones patrióticas y discursos simplificadores. Es una llamada tribal. Nos dicen quiénes son los buenos, quiénes merecen tener bombas, quiénes deben ser castigados por quererlas. ¿Pero quién decide eso? ¿Quién reparte los carnés de legitimidad internacional? ¿Quién traza la línea entre «protección» y «provocación»? Y, sobre todo, ¿en qué momento aceptamos que la paz puede construirse arrojando el primer misil? Una bomba es una bomba, la sostenga quien la sostenga. No es más noble por estar en las manos de «los nuestros». No es más segura por ondear una bandera aliada. Es como un arma en la mesita de noche: tarde o temprano, alguien puede apretar el gatillo.

Lo más inquietante es que hoy, los mal llamados líderes mundiales, esos que deciden guerras desde despachos lejanos, no son necesariamente los más sabios, ni los más éticos, ni los más comprometidos con el bien común. Son, muchas veces, los más ruidosos. Los más teatrales. Los más eficaces a la hora de convertir el miedo en espectáculo. Y uno se pregunta: ¿por qué seguimos poniendo nuestras vidas en sus manos? ¿De verdad creemos que ese es el camino hacia un mundo más seguro?

La revolución olvidada

La gran revolución de la humanidad no fue la francesa, ni la industrial, ni siquiera la tecnológica. La verdadera revolución, la que nos sacó de la oscuridad, fue la cognitiva: ese momento en que entendimos que la razón era más poderosa que la fuerza. Cuando descubrimos, por fin, que los humanos no debían organizarse como manadas, sino como sociedades. Y que en ese salto, en esa transformación silenciosa y monumental, el diálogo valía más que el castigo. Que el lenguaje era más eficaz que el látigo.

Fue entonces cuando empezamos a construir no imperios, sino leyes. No templos para dioses violentos, sino instituciones para personas libres. No muros, sino palabras. Esa fue nuestra conquista más radical. No levantar armas, sino aprender a bajarlas. Y, sin embargo, hoy, en plena era digital, parece que estamos retrocediendo. Volvemos a pensar con las tripas, no con la cabeza. Con el impulso, no con el juicio. Hemos llenado el mundo de pantallas, pero no de comprensión.

Vivimos en un entorno que sobrealimenta la emoción y debilita la reflexión. Donde lo urgente borra lo importante. Donde el miedo tiene mejor marketing que la razón.

- El algoritmo premia lo incendiario. El contenido que más arde es el que más se comparte. El odio es rentable. Lo que divide, lo que irrita, lo que insulta, flota más rápido que lo que explica. La furia tiene más clics que la empatía.

- El discurso público se gana con titulares, no con argumentos. Ya no se piensa en párrafos. Se grita en frases cortas. El matiz se percibe como cobardía. La pausa, como derrota. Se opina a toda velocidad, como si comprender al otro fuera una pérdida de tiempo.

- El liderazgo se mide por la firmeza del puño, no por la claridad del pensamiento. Se admira al que impone, no al que escucha. Al que ataca, no al que persuade. Como si la fuerza de voluntad se midiera por su capacidad de intimidar, no por su inteligencia emocional.

Y así, estamos regresando a una sociedad de gestos duros, de pulsos viriles, de decisiones viscerales; a un mundo que, en lugar de buscar puntos de encuentro, ensalza los enfrentamientos; a un mundo en el que el arma más poderosa ya no es la inteligencia colectiva, sino la capacidad de imponer miedo. Y el miedo no necesita pensar. Solo necesita obedecer.

El monopolio del apocalipsis

Lo más inquietante de todo esto no es que existan bombas nucleares. Es que existan jerarquías morales que determinan quién puede tenerlas y quién no. Que haya quienes se autodenominan «guardianes de la paz» mientras acumulan arsenales suficientes para destruir el planeta varias veces. Y que otros, por su ubicación o por su cultura, no puedan ni intentarlo sin ser tachados de amenaza existencial.

La ironía más amarga no es la bomba. Es la hipocresía que la rodea.

¿Y si empezamos por aquí?

No tengo respuestas simples. Pero sí, una certeza: no habrá paz real mientras existan armas diseñadas para el fin absoluto. Y mucho menos mientras esas armas estén legitimadas por discursos emocionales, narcisistas y mesiánicos.

Tal vez haya llegado el momento de recuperar esa vieja bandera olvidada. No la de un país. La de una idea: la razón como única arma legítima. El pensamiento crítico como única fuerza moral. El diálogo como única vía durable. Porque si volvemos a adorar la bomba como a un dios, tal como hacían los mutantes en Regreso al planeta de los simios, entonces ya no somos humanos. Somos una especie en cuenta atrás. Seres en suspenso. Animales con calendario, pero sin futuro.

Epílogo

Hoy no sé en qué punto estamos. Tal vez en una encrucijada, donde todos los caminos llevan al mismo abismo. Tal vez atrapados en un bucle que se repite con precisión trágica. Lo que sé es que, si seguimos dejando que la fuerza hable por todos, llegará un día, quizá pronto, en que la razón grite en medio del último silencio… y nadie quede para escucharla.

La violencia no abre caminos, solo profundiza heridas. Las armas, incluso las llamadas «convencionales», ya arrasan con demasiado: ciudades, cuerpos, infancias. Lo vemos en Ucrania, lo lloramos en Gaza. ¿Y aún nos parece poco? ¿Anhelamos un dolor sin fin?

¡Qué ironía! Si pusiéramos en construir la paz la misma pasión que ponemos en destruir, el mundo sería otro. Pero insistimos en llamar enemigo al que deberíamos invitar al diálogo.

Cuando todo se haya roto, solo quedará una pregunta: ¿qué hicimos cuando aún podíamos elegir? Es hora de recuperar la palabra. No como proyectil, sino como puente. Con palabras nacimos, creamos, amamos. Con palabras construimos sentido. Y tal vez, con palabras… todavía podamos salvarnos.

Joaquín Rández Ramos (Tudela – 1962). Escritor, conferenciante y divulgador. Autor del libro “Un viaje hacia el significado y propósito de tu vida”. Le gusta pensar y reflexionar sobre nuestra realidad. Amante de la naturaleza y de los animales.